.png)

青森県では、古くから続く酒造りの伝統が息づいています。そのため、「青森の酒蔵めぐり」は観光客に大変人気があります。五戸町の菊駒酒造や弘前市の六花酒造、黒石市の鳴海醸造店など、青森県内には魅力的な酒蔵が点在しており、歴史や風情を感じながら美味しい日本酒を楽しむことができます。

多くの酒蔵では、事前予約で酒蔵見学が可能です。その際、杜氏や蔵人たちが酒造りの技を披露してくれることもあり、まさに日本酒ファンにはたまらない体験ができます。また、見学後には試飲も行われることが多く、現地でしか味わえない限定銘柄なども楽しめます。

青森の酒蔵めぐりは、四季折々の美しい風景と共に楽しむことができ、特に冬の雪景色と酒蔵の風情が相まって絶景となります。青森県の地酒を堪能しながら、歴史や文化に触れる素晴らしい旅をぜひお楽しみください。

この記事の目次

青森の酒蔵めぐり

歴史と伝統に触れる日本酒好きにおすすめの観光スポット

青森には古くから酒蔵が存在し、江戸時代に起源を持つ酒蔵も現役で使用されています。酒蔵は、日本酒を醸造する場所であり、また貯蔵する場所でもあります。

青森の酒蔵は、日本酒の醸造工程が見学できたり、地酒の試飲が楽しめたりと、観光スポットとしても人気があります。

酒蔵内部は、麹菌の活性化を促すために暑く、杜氏や蔵人の一部は防護服のようなものを着て作業しています。

酒造巡りは、酒蔵見学のあとに地酒の試飲を楽しんだり、酒造工程を見学したりすることができます。青森の酒蔵めぐりは、日本酒に興味のある人や地元の歴史や文化に触れたい人にぴったりの観光プランです。

八戸酒造

八戸酒造

歴史と建築が息づく北蔵、西蔵、煉瓦蔵、そして文庫蔵で感じる魅力

八戸酒造は、青森を代表する有名な酒造会社です。

代表的な銘柄は、『陸奥八仙』『陸奥男山』『八鶴』などがあります。

酒造巡りとして、八戸に観光で訪れたのであれば酒蔵見学がおすすめです。

八戸酒造にはいくつかの蔵があります。

まず北蔵は置き屋根構造と小屋組は洋風トラス構造で大正5年(1916年)竣工され、土蔵造りでは県内最大級で貯蔵用の蔵として使用されてきました。

次に西蔵は北蔵同様に貯蔵用の蔵として使用され、2階床だけは一部吹き抜け部分となっているのが特徴です。

煉瓦蔵は煉瓦造りの酒蔵で、仕込み用の蔵として使われてきました。

スコットランド製の鉄骨梁が使用されているので、酒蔵としては珍しいです。

最後に文庫蔵は、貯蔵用の蔵というよりは客人をもてなすために使用された経緯があり、家財及び什器の保管を行っていました。

八戸酒造の見学

実際の酒蔵見学で体験可能な範囲として、上記で説明した蔵の由来や歴史についての解説や一部貯蔵庫の見学は可能です。

ただ原則として醸造工程の見学は行っておりませんので詳細を記すことができませんが、一般的に酒造職人が外部から菌を持ち込まないように防備を行って酒蔵を管理していることは想像できます。

八戸酒造では酒蔵見学のあとに試飲できるサービスがあり、見学した人だけが自由に飲み比べができます。

代表銘柄の陸奥八仙と陸奥男山の違いを飲み比べしてみて実際に舌で感じることができ、気に入ったら地酒を購入するシステムとなっています。

八戸酒造では定期的に酒蔵見学を開催していますので、電話で予約が可能です。

ただ、時期によっては開催していないことがありますので、見学したい方はホームページで事前に確認しておきましょう。

八戸酒造見学可

- 住所

- 八戸市類家1-4-33

- 創業年

- 1775年

- 代表銘柄

- 陸奥八仙、陸奥男山、八鶴

- 電話番号

- 0178-43-0616

- 見学

- ○見学

通年 平日10:00~16:00

○試飲

有料 ※蔵見学+試飲で500円

○店頭販売

一部アイテム

○新酒発売予定

11月頃 - 駐車料金

- 普通10台

桃川

桃川

製造過程の見学から試飲まで、おいらせ町の地酒を堪能

桃川は、上北地方のおいらせ町に拠点を構えている酒造会社です。

代表的な銘柄は、会社名と同じ『桃川』を始め、『ねぷた』や『杉玉』などがあります。

酒蔵の内部で実際に地酒を生産している工程を見学することができ、どのような工程を経て生産に至るのか知ることができます。

詳しい製造方法は見ただけで判別できませんが、米を蒸す・均すなどの作業を行い、粗熱を取り冷やして仕込み、発行させる手順を踏んでいるのです。

そこまで丁寧な工程を経ないとおいしい地酒が作れないそうです。

また、酒蔵に入る職人はマスクや手袋など髪の毛が1本でも入らないように完全防備で働いています。

汗をかきながら働いている姿は印象に残るかもしれません。

桃川とねぷた、杉玉の試飲

酒蔵見学のあとは、地酒の試飲ができます。

代表銘柄の桃川とねぷた、杉玉の違いを自身の舌で確かめることができます。

もちろん気に入った日本酒があれば、購入できます。お土産として持ち帰り1年後や2年後に思い出話に花を咲かせながら飲むのはいかがですか?

現在は新型コロナウイルスの影響で酒蔵見学を中止していますので、訪問の際には酒蔵見学が可能かどうかホームページを確認してください。

桃川見学可

- 住所

- 上北郡おいらせ町上明堂112

- 創業年

- 1889年

- 代表銘柄

- 桃川、ねぶた

- 電話番号

- 0178-52-2241

- 見学

- ○見学

通年 9:30~15:30

○試飲

無料(10種類程)

○店頭販売

12~13種類

○新酒発売予定

10月22日頃 - 駐車料金

- 普通4~5台 大型バス2台

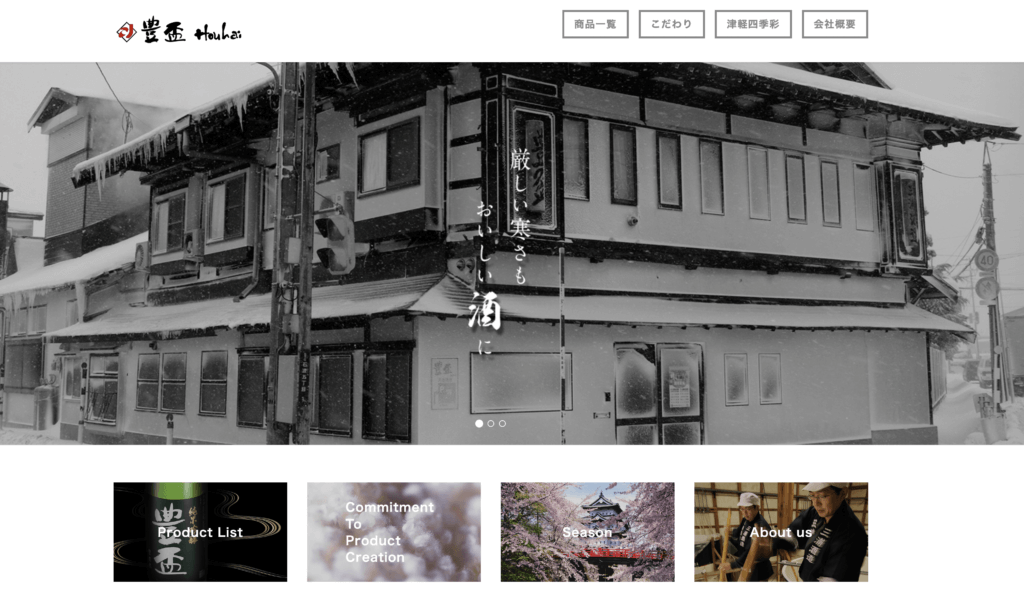

三浦酒造店

三浦酒造店

弘前市の名銘柄『豊盃』の製造秘話 - 自家精米と職人たちの独自のこだわりで生まれる逸品を酒蔵見学で体感

三浦酒造店は弘前市に拠点を構えています。

代表的な銘柄は『豊盃』です。

三浦酒造では『豊盃』を生産するにあたり、独特のこだわりを持っています。

酒造りに使用するコメは岩木山の伏流水を利用して育てた自家精米で、職人や蔵人が一丸となって作っているからこそ、『豊盃』は青森で名の通った銘柄に成長したのかもしれません。

酒造巡りの一環として、酒蔵見学ができます。

蔵人が完全防備(白い服やマスクなどを装着)して作業して、作業員が酒造用のコメを運ぶ様子が見てとれるでしょう。

内部は関係者以外は覗くことは叶いませんが、麹室で温度や湿度を一定に保つ工夫を施しています。

ただし、時期によっては酒蔵見学を受け付けていない事がありますので、電話などで確かめておくことをおすすめします。

三浦酒造店見学可

- 住所

- 弘前市石渡5-1-1

- 創業年

- 1930年

- 代表銘柄

- 豊盃

- 電話番号

- 0172-32-1577

- 見学

盛田庄兵衛

盛田庄兵衛

七戸町に伝わる銘柄『作田』『真心』『雪中八甲田』 - 創業1777年

盛田庄兵衛は酒造会社で七戸町に拠点を置いています。

代表的な銘柄は『作田(朔田)』『真心』『雪中八甲田』などです。

創業は江戸時代の1777年と古く、『作田』のような代表銘柄を世に送り出すまでに、「本当にうまい酒を飲みたい」「本当にうまい酒を伝えたい」の信条で酒造に取り組んだ結果、知る人ぞ知る銘柄の日本酒を生み出すことができました。

盛田庄兵衛見学可

- 住所

- 上北郡七戸町字七戸230

- 創業年

- 1777年

- 代表銘柄

- 作田

- 電話番号

- 0176-62-4141

- 見学

八戸酒類

八戸酒類

歴史ある『八鶴』と金賞受賞『如空』 - 職人技と伝統を体感、試飲も可能

八戸酒類の代表銘柄は『八鶴』や『如空』などが挙げられます。

八戸酒類には酒蔵が2つあります。

『八鶴』:独自製法で3度の金賞獲得、全国的に知られる逸品

1つ目は八鶴です。1786年と江戸時代からの創業と歴史は古く、名前の由来は八戸藩を治めていた南部氏の家紋である向かい鶴と八戸という地名の一部を取り入れたものとされています。

蒸米や麹造りなどの一般的な工程以外に独自の製法を生み出した結果、全国新酒鑑評会で3度の金賞を獲得するに至りました。

そのため銘柄『八鶴』は青森県にとどまらず全国的に知られていくこととなります。

『如空』近隣蔵元が結集、南部流儀と自然活かし、全国新酒鑑評会金賞受賞

2つ目は如空です。こちらは歴史は浅いものの、近隣の蔵元5社が結集して作られ、八戸酒類五戸工場へと編入されました。

新しい自然環境と蔵井戸から湧き出る五戸川の天然水を使用し、南部流儀の低温長期型発酵と寒造りの厳しい自然環境を巧みにいかした伝統の技などを活かして酒造作りをしています。

その結果として、2022年に全国新酒鑑評会で金賞を受賞しました。

知名度は全国区となっていても不思議ではないでしょう。

八鶴工場の見学

酒蔵見学は八鶴のみで行っています。

蔵の内部を案内し、南部杜氏伝統の酒造り工程などを説明してくれます。

酒蔵の内部で職人が懸命に働いている姿が見てとれます。

見学を終えたあとは、『八鶴』や『如空』の試飲ができ、実際に自身の舌で違いを感じ取ることができます。

酒造期間(10月~3月)に見学すれば、酒造りの工程を現地で目の当たりできますが、同時に繁忙期であるためガイドが付かないかもしれません。酒造巡りを目的としている人は繁忙期だったとしても酒蔵見学したいかもしれませんが、状況によって望むような見学が困難となる可能性がありますので、一度電話で確認することをおすすめします。

八戸酒類見学可

- 住所

- 青森県八戸市八日町1

- 創業年

- 1786年

- 代表銘柄

- 如空

- 電話番号

- 0178-43-0010

- 見学

- ○見学

通年 8:00~17:00

土日祝は予約制

○試飲

無料(蔵内でお勧めのものを試飲可)

○店頭販売

全種類

○新酒発売予定

12月頃 - 駐車料金

- 普通車 10台

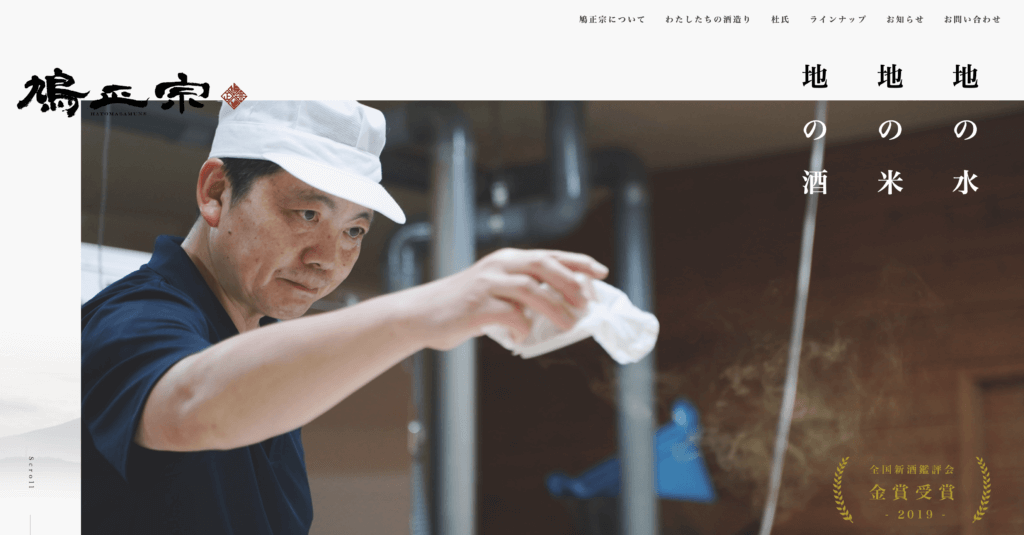

鳩正宗

鳩正宗

十和田市の酒造、地元コメと伏流水使用、青森を代表する地酒へ

鳩正宗は、十和田市に拠点を構える酒造会社です。

代表的な銘柄は、会社名と同じ『鳩正宗』や『八甲田おろし』などです。

鳩正宗は、鳩が蔵に棲みつき追い払っても効果がなかったので、鳩が棲みつくことを容認し、鳩の死後に祠を立てて祭ったことが名称の由来となっています。

鳩正宗では、地元で生産されたコメを用いて仕込み水は八甲田山・奥入瀬川水系の伏流水を使用する徹底ぶりです。

杜氏と蔵人が一丸となって改良改善を繰り返した結果、『鳩正宗』が生まれ変わり、青森を代表する地酒の一端を担うまでに至りました。

鳩正宗見学可

- 住所

- 十和田市大字三本木字稲吉176-2

- 創業年

- 1899年

- 代表銘柄

- 鳩正宗

- 電話番号

- 0176-23-0221

- 見学

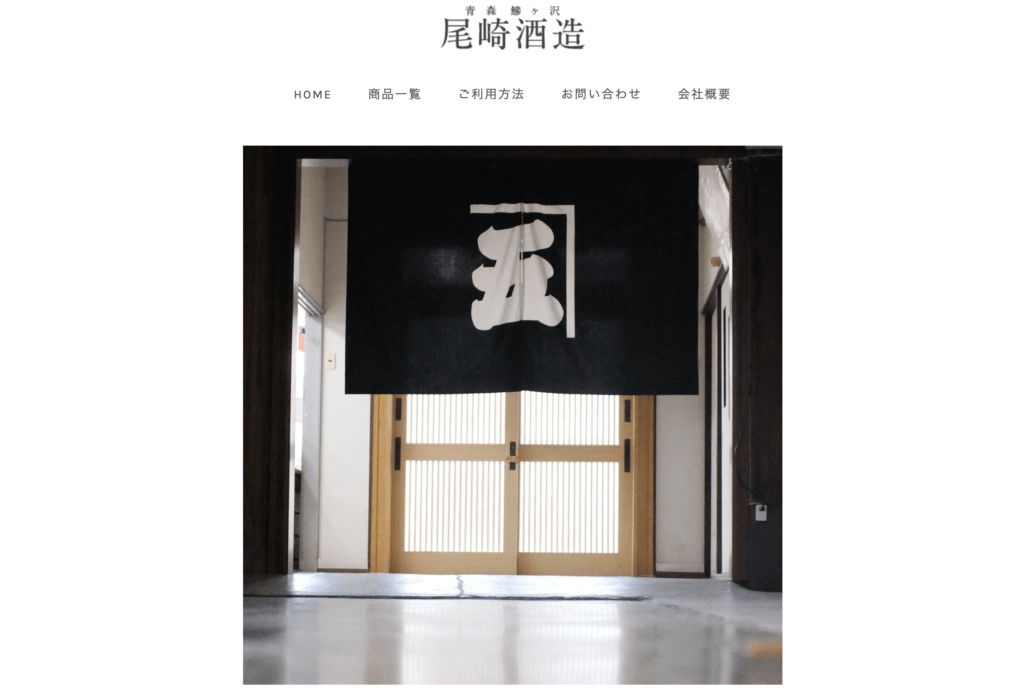

尾崎酒造

尾崎酒造

『安東水軍』白神山地の湧き水使用した丁寧な酒造り

尾崎酒造は、鰺ヶ沢に拠点をおき青森西海岸では唯一の酒造会社として知られています。

代表的な銘柄は『安東水軍』です。

名称の由来は十三湊で交易により栄えたとされる安東水軍から派生したものとされています。

酒造方法に小和田理を持ち、白神山地の湧き水を利用して丁寧な酒造りが特徴です。

酒蔵見学は実施しており、電話予約で蔵の見学ができます。酒造巡りを堪能したい人にとってはどんな仕込みや酒造方法が行われているのか気になるところです。時期によっては、実際の酒造現場が見られない可能性がありますので、事前確認をおすすめします。

尾崎酒造見学可

- 住所

- 西津軽郡鰺ヶ沢町大字漁師町30

- 創業年

- 1860年

- 代表銘柄

- 安東水軍

- 電話番号

- 0173-72-2029

- 見学

- ○見学

1月~3月の午後

○試飲

無料(2種類まで)

○店頭販売

全種類

○新酒発売予定

1月上旬 - 駐車料金

- 普通車2台

六花酒造

六花酒造

弘前市発、『じょっぱり』銘柄でIWC3度受賞、移転予定と酒蔵見学情報

六花酒造は、弘前市に本拠地を置く酒造会社です。

代表的な銘柄は、『じょっぱり』『龍飛』などがあります。

中でも『じょっぱり』は有名です。

さらに2014年、2016年、2018年にIWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)のSAKE部門で純米大吟醸酒の部にて3度目のGOLDを獲得しました。

そもそも銘柄となっている『じょっぱり』とは津軽弁で意地っ張りや頑固者を意味します。

そのためか津軽地方では有名な銘柄として広く知られているようです。

六花酒造は2023年夏ごろに移転する予定です。

移転が決まっているためか酒蔵見学は行っておりません。

移転前の内部には稼働こそしていないものの、タンクや醸造の機械などがたくさんあります。

移転後、酒蔵見学が可能かどうかホームページをご確認ください。

六花酒造見学可

- 住所

- 弘前市大字向外瀬字豊田217

- 創業年

- 1972年

- 代表銘柄

- じょっぱり、龍飛

- 電話番号

- 0172-35-4141

- 見学

菊駒酒造

菊駒酒造

五戸町発、馬と菊の融合から生まれた銘柄『菊駒』、酒蔵見学の情報と予約方法

菊駒酒造は五戸町に拠点を置いています。

代表的な銘柄は会社名と同じ『菊駒』です。

名前の由来は五戸名産の馬(駒)と四代目が菊づくりの名人だったことから組み合わせてつけられたそうです。

菊駒酒造では酒蔵見学を行っています。酒造巡りを目的としている人は予約をすれば酒蔵見学が可能です。

菊駒酒造見学可

- 住所

- 青森県三戸郡五戸町川原町12

- 創業年

- 1910年

- 代表銘柄

- 菊駒

- 電話番号

- 0178-62-2323

- 見学

- ○見学

平日13:00~16:00(要予約)

※作業の都合等で受けられない場合あり。

○試飲

無

○店頭販売

菊駒の定番銘柄8種と季節商品

○新酒発売予定

12月下旬 - 駐車料金

- 小型:5台

竹浪酒造店

竹浪酒造店

青森県最古の酒蔵、伝統ある技法で醸す名銘柄『七郎兵衛』

竹浪酒造店は板柳町を拠点にしており、青森県で最古の酒蔵を保有しています。

代表的な銘柄は『七郎兵衛』です。

諸説ありますが、『七郎兵衛』という名称は竹浪家当主の名に由来したものだと言われています。

詳細は不明ですが、伝統ある技法を駆使して酒造されているようです。

竹浪酒造店では酒蔵見学を行っています。酒造巡りを実施したい人にとっては、津軽最古の酒蔵の内部がどのような構造となっているのか気になるところです。

竹浪酒造店見学可

- 住所

- 北津軽郡板柳町土井113

- 創業年

- 1645年

- 代表銘柄

- 七郎兵衛

- 電話番号

- 0172-73-2161

- 見学

- ○見学

通年 9:00~16:00

事前に参加人数を連絡

○試飲

無料 ※参加人数10名以上の場合

○店頭販売

有

○新酒発売予定

4~5月中頃 - 駐車料金

- 普通3台

鳴海醸造店

鳴海醸造店

黒石市指定有形文化財の酒蔵で醸す金賞受賞銘柄『菊乃井』『稲村屋』、風情ある見学と試飲体験

鳴海醸造店は、黒石市に拠点を構えています。

また鳴海醸造店そのものが黒石市の市指定有形文化財に指定されており、観光スポットとしての側面を兼ね備えています。

代表的な銘柄は、『菊乃井』『稲村屋』などです。

杜氏と蔵人が品質向上と試行錯誤を繰り返し、一致団結して取り組んだ結果、2022年の全国新酒鑑評会で金賞を受賞しました。

鳴海醸造店は黒石の地域文化発信のために酒蔵見学を積極的に行っています。

江戸時代の酒を仕込んでいたような風情ある酒蔵です。

時期にもよりますが、杜氏や蔵人たちが実際に酒の仕込み作業をしている現場を見学することができます。

見学終了後は、試飲を行っていますので、『菊乃井』と『稲村屋』のお酒の違いを舌で感じ取ることができるでしょう。

鳴海醸造店見学可

- 住所

- 黒石市大字中町1-1

- 創業年

- 1806年

- 代表銘柄

- 稲村屋、菊乃井

- 電話番号

- 0172-52-3321

- 見学

- ○見学

8:30~16:30

4月下旬~11月上旬(酒造期以外)

○試飲

無料(常時5種類以上)

○店頭販売

全商品

○新酒発売予定

2月上旬

丸竹酒造店

弘前市の歴史ある酒蔵で醸す『大輪菊盛』、年に一度の特別酒蔵見学体験

丸竹酒造店は、弘前市に拠点を置いています。

代表的な銘柄は『大輪菊盛』です。

酒蔵は津軽藩4代目津軽信政公の時代に建立されたとされ、現在に至ります。

基本的に酒蔵見学は実施しておりませんが、 2月のはじめには年に1度の酒蔵見学を実施する機会があります。

丸竹酒造店見学可

- 住所

- 弘前市大字国吉字坂本49

- 創業年

- 1686年

- 代表銘柄

- 菊盛

- 電話番号

- 0172-86-2002

- 見学

カネタ玉田酒造

津軽藩士由来の名前、代表銘柄『津軽じょんがら』、冬季限定酒蔵見学の弘前市の酒蔵

カネタ玉田酒造は弘前市に拠点を置いています。

名前の由来として、かつて津軽藩士だった玉田善兵衛と屋号のカネタが合わさったものとされています。

代表的な銘柄は『津軽じょんがら』です。

酒蔵巡りをするのであれば、冬に酒蔵見学が可能です。

カネタ玉田酒造見学可

- 住所

- 弘前市茂森町81

- 創業年

- 1685年

- 代表銘柄

- 津軽じょんがら

- 電話番号

- 0172-34-7506

- 見学

- ○見学

10月~3月までは午後から。案内人がいなければ見学不可。(要予約)

○試飲

蔵見学料500円/人に含む

○店頭販売

全種類

○新酒発売予定

毎年12月初旬 - 駐車料金

- 大型:1台 普通乗用車:4台